币圈小当家

2025-07-15 14:45:02

Humanity Protocol(H)是一个基于zkEVM Layer2区块链的去中心化身份验证网络,核心目标是解决数字世界中"真人验证"难题。这个协议通过手掌静脉识别、零知识证明(ZK)和分布式验证网络的组合,在不依赖中心化机构的前提下,确保每个数字身份背后对应着真实且唯一的人类个体。

随着AI生成内容泛滥,虚假账号和机器人攻击在社交媒体、DeFi平台愈演愈烈。传统方案要么依赖容易泄露的集中式数据库,要么需要牺牲用户隐私。Humanity Protocol的特别之处在于:用户只需要在专用设备上扫描手掌,系统就会把生物特征加密处理成ZK证明——既不需要上传原始数据,又能让验证者确认你的真实身份。

具体来说,当你在便利店那种手掌扫描仪上完成验证后,设备会立即把静脉图案转换成密码学证明。这些证明由分布在全球的Humanity zkProofers节点网络验证,整个过程就像区块链交易确认一样去中心化。创始人Terence Kwok(郭志强)2023年在香港启动项目时,瞄准的正是Web3世界最头疼的"女巫攻击"问题——一个人控制大量虚假账号操纵投票或领取空投。

人类证明(PoH)机制有个很酷的细节:它扫描的不仅是手掌形状,更是皮下3毫米的静脉血管分布。这个特征比指纹更难伪造,因为需要活体血液流动。东京大学的研究显示,手掌静脉误识率仅0.00008%,比面部识别准确100倍。

实际应用场景很有意思:某DeFi项目去年遭遇"羊毛党"用200个机器人账户领空投,如果采用PoH机制,每个账号必须对应不同手掌静脉——这基本不可能实现。在Reddit的社区治理中,PoH可以确保"一人一票",避免大户用马甲账号操控提案。

项目采用的手掌扫描仪有点像超市自助结账台的升级版,内置近红外摄像头能穿透皮肤表层。有趣的是,设备会在扫描时随机要求用户弯曲手指或改变手势——这是为了防止有人用3D打印的手模作弊。

开发路线分两步走:第一阶段先在亚洲铺设1000台验证设备(主要设在7-11便利店),第二阶段才会开放API给DApp开发者。这种稳扎稳打的策略虽然慢,但避免了像某些竞品那样因技术缺陷导致大规模隐私泄露。

整个验证流程就像在区块链上开银行账户:首先用手掌扫描仪"开户",生成加密身份凭证;然后每次登录DApp时,只需出示ZK证明而非生物数据。关键在于,验证者网络永远看不到你的手掌图片,只能确认证明的有效性。

项目设计了两类验证角色:身份认证者(比如大学或雇主)负责签发附加属性的数字凭证;zkProofers节点则专注验证生物特征证明。这就像既有派出所做身份登记,又有专门机构验指纹。

zkProofers需要质押H代币才能参与验证,如果故意认证虚假账号,质押金会被没收。有个案例:去年测试网阶段,3个节点试图合谋通过伪造证明,结果系统自动罚没了他们价值$15万的代币。

100亿总量的H代币中,24%用于生态建设——包括给开发者开发手掌验证DApp的补助金。比较特别的是"人类研究所"5%的储备,这部分会资助像MIT这样的机构研究抗量子计算的生物加密技术。

最近的空投争议其实暴露了去中心化身份项目的通病:如何平衡反作弊和公平性。有人发现,某些KOL通过推荐链接获得了大量代币,而普通用户完成同样任务却收获甚微。团队后来调整了规则,比如要求推荐的新用户必须完成手掌验证才算有效。

虽然手掌识别在亚洲接受度较高,但欧美用户更习惯面部识别。项目组正在开发可拆卸的外接摄像头,让手机也能完成扫描——不过要说服iPhone用户额外携带设备,这个市场教育过程可不轻松。

另一个现实问题是成本:目前每台扫描仪造价约$200,大规模部署需要找到商业场景。团队正在和连锁药店谈判,设想用健康数据存储服务来分摊硬件成本。

当其他项目还在用社交账号或手机号做"伪去中心化"验证时,Humanity Protocol直接锚定到了人类生物特征这个终极维度。不过要想真正打破"隐私-便利性"的悖论,还得看后续能否降低使用门槛——毕竟区块链小白用户可能连钱包都不会装,更别说理解ZK证明了。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

Linea终迎TGE时刻,回顾Layer2独角兽的900天发展历程。从千万级流量到信任危机,再到技术自救与生态重构,ConsenSys旗下的zkEVM网络Linea经历了高光与低谷。如今代币经济模型即将揭晓,能否重塑Layer2竞争格局值得关注。

Humanity Protocol(H币)是基于zkEVM Layer 2的去中心化身份网络,通过手掌生物识别和零知识证明技术验证真实用户身份。该系统采用分布式验证机制,保护用户隐私的同时防止虚假账户和机器人攻击,适用于DeFi、社交媒体等场景。

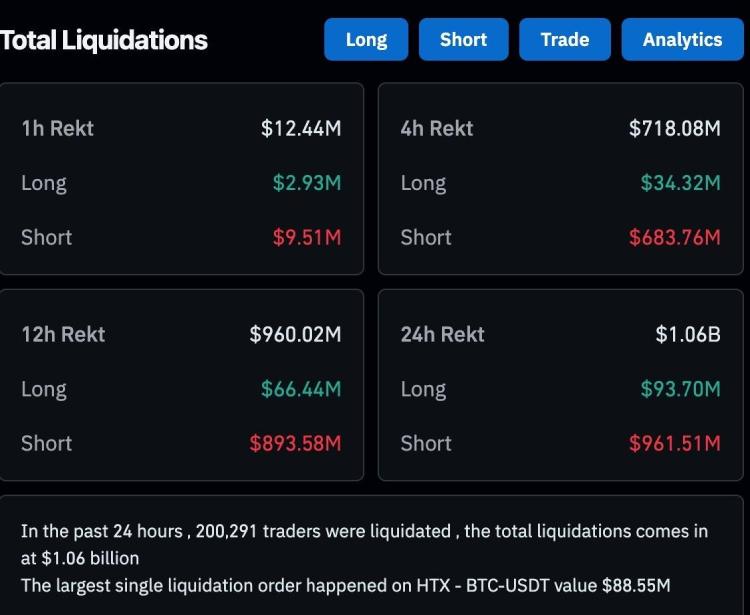

比特币近期突破12.3万美元新高,主要受空头挤压、美国监管政策利好及机构资金流入推动。文章分析了价格上涨三大原因:交易清算潮、特朗普政策支持、ETF资金涌入,探讨数字货币市场新趋势。

全球十大虚拟货币交易所排名解析,涵盖币安、Bybit、Coinbase等主流平台。从交易量、流动性、支持币种等维度详细介绍各交易所特点,帮助用户了解不同平台的优劣与适用场景,提供安全合规的选择参考。

加密市场总市值突破3.8万亿美元创历史新高,接近英国GDP规模。比特币等主要数字货币推动市场增长,技术分析显示可能继续上涨,市场规模已超过多家科技巨头。

2025年哪些虚拟币有望逆势增长?本文探讨未来潜力币种,分析市场趋势与技术创新,为你提供有价值的参考信息。