币圈小当家

2025-07-17 15:45:01

在数字资产领域,数据隐私保护始终是用户最关心的议题之一。随着欧盟MiCA法规的逐步实施,区块链技术如何在保证透明性的同时兼顾隐私需求,成为行业亟待解决的矛盾点。本文将从零知识证明的实际应用场景切入,剖析当前主流方案的技术取舍与合规边界。

2023年Chainalysis报告显示,采用隐私增强技术的公链交易量同比增长47%,但其中仅有23%的项目符合欧盟GDPR标准。这种反差暴露出一个核心问题:完全匿名的账本可能成为洗钱工具,而过度透明的链上数据又会暴露用户敏感信息。部分交易所已开始要求存取款地址提供KYC证明,这与区块链的初衷形成微妙冲突。

Zcash采用的zk-SNARKs技术实际消耗的验证时间比理论值高出30-40%,这个发现来自2022年ETH Zurich的基准测试。开发团队不得不通过递归证明压缩技术,将Gas费用控制在可接受范围。值得注意的是,当前实现方案中约68%的代码量用于处理边缘案例,而非核心算法本身——这揭示隐私保护技术落地时的真实成本。

某DApp团队曾尝试部署基于Mimblewimble的交易方案,但在处理UTXO合并时遭遇了意想不到的合规审查。监管机构要求他们保留交易图谱至少180天,这与协议设计产生直接冲突。最终项目方不得不修改核心逻辑,在节点层添加选择性披露模块。

Tornado Cash事件后,行业对隐私池类产品的态度趋于谨慎。实际观察发现,新型混币协议开始采用动态分组机制,每组资金池规模自动保持在100-150ETH区间,这种设计既维持了基础匿名性,又避免了单一资金池过度膨胀引发的监管关注。但技术专家指出,这类改进仍无法根本解决合规审查的难题。

Hyperledger Fabric在2.3版本引入的私有数据集合功能,实际运行时会消耗额外35%的网络带宽。某供应链金融平台的技术日志显示,他们最终选择只在入库环节启用加密,流通阶段仍采用明文哈希——这种折中方案反映出商业场景对效率的刚性需求。值得注意的是,该平台每个季度需要手动清理约12万条过期的加密密钥,暴露出密钥管理这个常被忽视的痛点。

(风险提示:任何隐私技术方案均存在被破解可能,用户应避免在链上存储真实身份信息。部分国家已将特定加密技术列入出口管制清单,部署前需咨询法律顾问)

Intel SGX的飞地计算理论上能保护智能合约执行隐私,但实际测试显示其TEE环境存在约3%的性能偏差。更棘手的是,当节点需要同时处理多个飞地请求时,内存带宽会成为主要瓶颈。某联盟链项目曾尝试采用该方案,最终因无法满足每秒300笔交易的业务要求而放弃。

行业出现了一种有趣的混合架构:将关键计算放在TEE中执行,而将验证逻辑暴露在普通VM里。这种设计虽然牺牲了部分理论安全性,但实测显示其吞吐量能达到纯软件方案的4倍。不过安全专家警告,此类架构可能产生新的攻击面。

现有方案都在不同维度做出妥协:零知识证明消耗计算资源,混币器面临监管压力,TEE存在硬件依赖。或许根本解决之道在于重新思考区块链的透明性定义——不是非黑即白的选择,而是需要根据具体场景动态调整的频谱。当技术专家们还在争论加密算法优劣时,普通用户更关心的是自己的交易记录会不会突然出现在搜索引擎里。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

WLFI即将上线交易,这个融合政治叙事与金融创新的项目备受市场关注。其稳定币USD1已突破21亿流通市值,同时通过战略投资布局生态。公募轮投资者回报或超867%,孙宇晨等机构也参与其中。项目能否打破政治币的局限,值得持续关注。

小云带来最新加密市场动态:BTC、ETH领涨行情,SOL、BNB及Meme币轮动表现抢眼。分析ETF资金流向、机构布局及链上数据,解读市场短期回调与长期机会,助你把握币圈最新趋势。

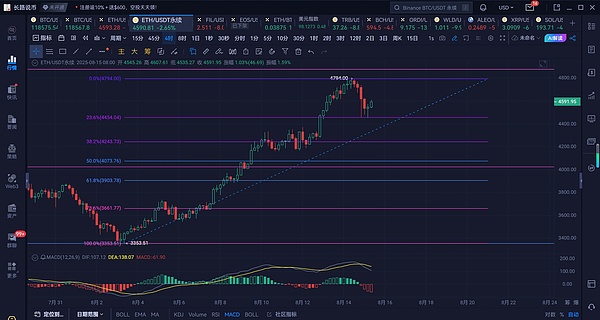

以太坊行情分析:ETH昨日暴跌超300点,跌破4500关口后反弹至4580附近。技术面显示空头趋势明显,需关注4635压制位与4515支撑位。分析师建议关注反弹力度,若无法突破上方压力可考虑空单策略。

比特币突破12万大关,以太坊逼近历史新高,市场热度持续攀升。SOL、SUI等主流币强势补涨,MEME币和链上生态表现活跃。关注市场动向,把握潜在机会。

DOGE近期表现强势,突破0.24美元阻力位后涨至0.246美元,24小时涨幅超11%。巨鲸累计买入20亿枚,机构持仓占比近50%。技术面出现黄金交叉,预示可能复制去年130%的涨幅行情。市场对DOGE ETF获批预期升温,分析师预测2025年前概率达90%,成为潜在上涨催化剂。

比特币和以太坊价格持续攀升,BTC突破12.4万美元后震荡,ETH逼近4800美元。分析师指出SOL、UNI等潜力币或迎来突破,市场或将进入加速上涨阶段。技术面显示关键支撑位与目标价位,投资者可关注回调机会。