币圈小当家

2025-07-20 11:15:01

当人们谈论智能合约时,往往聚焦于其"自动执行"的特性,却很少深入探讨这种自动化在实际操作中面临的真实挑战。本文将从技术实现层面切入,分析几个经常被忽视但至关重要的执行细节,并揭示不同应用场景中存在的特殊限制。

以太坊创始人Vitalik Buterin曾比喻,智能合约就像自动售货机——投币即出货。但这个类比掩盖了复杂现实:2022年Chainalysis报告显示,约23%的合约漏洞源于外部数据源依赖问题。当预言机提供的数据出现延迟或偏差时,所谓"不可篡改"的执行反而可能造成不可逆的错误结果。

在供应链金融场景中,某跨国企业曾尝试用智能合约自动结算货款。实际操作中却发现,货物签收确认需要至少3个工作日的人工核验,这与合约设定的"货到即付款"条款产生根本冲突。这个案例暴露出物理世界与数字世界的时间差问题。

gas费用波动对自动化执行的影响常被低估。在2023年5月以太坊网络拥堵期间,一个简单的ERC-20转账操作成本飙升至15美元。对于高频小额交易场景,这种波动可能直接导致整个业务模型失效。

某DeFi平台在部署自动清算合约时,未充分考虑极端行情下的gas暴涨。当市场剧烈波动时,本该触发的清算操作因成本过高而延迟执行,最终造成连环爆仓。这个教训表明,自动执行机制必须内置成本监控模块。

欧盟MiCA法规特别强调了对"不可逆交易"的监管要求。2021年Poly Network攻击事件中,黑客盗取的6亿美元最终被归还,这恰恰说明完全去中心化的执行在现实世界中存在例外情况。

医疗数据共享领域出现过典型案例:某研究机构设置的自动数据访问合约,因研究人员离职后私钥遗失,导致重要医疗数据永久锁定。这促使行业开始探索"法律+代码"的混合执行模式。

当前各公链的虚拟机互不兼容,导致智能合约很难实现真正的跨链自动化。Cosmos和Polkadot的跨链方案实际测试显示,简单资产转移的成功率仅维持在87%左右,复杂逻辑交互的成功率更低。

某跨境贸易平台尝试用跨链合约自动完成信用证结算,结果因时区差异导致链间状态验证失败。技术人员不得不在合约中增加人工确认环节,某种程度上又回到了传统工作流程。

行业观察发现,真正成熟的自动化应用往往采用"链下触发+链上执行"的混合架构。就像汽车自动驾驶系统,完全无人值守的理想状态尚需时日,现阶段需要保留适度的人工监督机制。

风险提示:任何自动化执行系统都可能存在未被发现的逻辑缺陷,实际部署前必须进行多维度压力测试。建议参考NIST区块链技术框架中的安全评估标准。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

比特币近期快速回调引热议,是短期修正还是趋势反转?本文分析最新行情走势,涵盖香港虚拟资产新规、美联储政策动向等关键市场资讯,并提供比特币、以太坊短线操作建议。当前市场波动较大,交易需谨慎,注意风险控制。

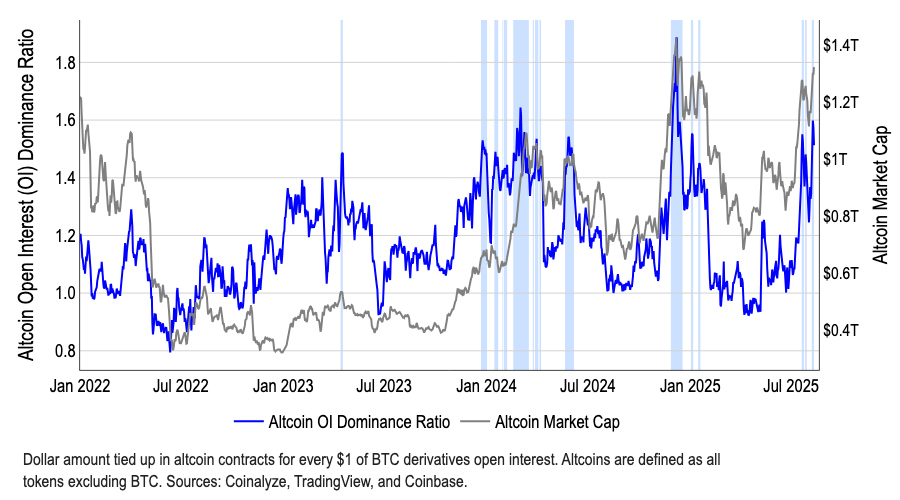

Coinbase最新分析指出,随着比特币主导地位下降至59%,市场资金正逐步转向山寨币。报告预测9月可能迎来山寨季,以太坊(ETH)及LDO等代币表现亮眼。机构对ETH兴趣增加,加上7万亿美元闲置资金可能流入市场,为加密领域带来新动能。

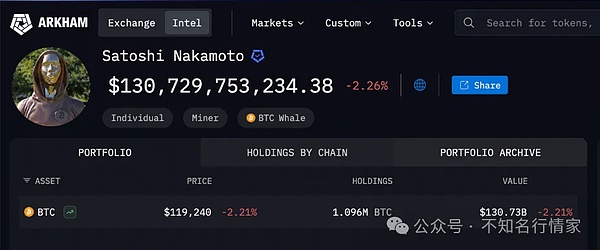

比特币价格突破12.4万美元新高,中本聪持有资产价值超1300亿美元,超越比尔·盖茨。Lido协议TVL创新高达410亿美元,其代币LDO近期涨幅显著,技术分析显示回调后或继续上涨。

OKX战略升级引发市场热议,OKB暴涨200%背后是2100万枚总量锁定与X Layer核心化布局。双链整合中,OKT将逐步兑换为OKB,推动生态价值统一。X Layer凭借高性能与以太坊兼容性,成为OKX链上生态新引擎,未来或重塑行业竞争格局。

神秘巨鲸大举增持20亿枚DOGE,推动狗狗币市场活跃度飙升。链上数据显示,大型投资者近期持续买入,交易量显著增长。尽管价格短期波动,但鲸鱼动向或预示未来走势。当前DOGE报价0.22美元,市场关注度持续升温。

比特币和以太坊遭遇大幅回调,市场情绪紧张。分析显示此次下跌更可能是主力洗盘而非牛市终结,BTC关键支撑在116000美元,ETH仍有冲击5000美元潜力。山寨币分化加剧,优质项目蓄势待发,投资者需保持耐心并做好仓位管理。