近日,网上的一则视频引起了大家的关注:在黑龙江省五常市的一栋民居前,地面上散落着数十只燕子。

视频的拍摄者表示这些燕子因为天气太冷已经无法飞到南方越冬,它们的命运可能即将终结于此。无独有偶,湖南地区也出现了类似的情况。

图片来源:社交平台截图

这些燕子为何会遭遇如此困境?它们究竟是什么种类?我们又该如何帮助它们呢?

太长不看版:

燕子在迁徙过程中,通常会选择在温度较高时活跃迁飞。当气温突然降低时,燕子的活动能力会随之下降,它们会努力寻找温度更高的停歇地。

而天气节律被打乱,低温导致昆虫的飞行高度降低,燕子也不得不在更低的高度捕食。依赖飞虫的燕子找不到食物、体力透支,于是出现集体滞留甚至死亡。

在极端寒冷的天气里,燕子会集群栖息以保暖,但如果天气持续恶劣,它们可能会因无法恢复活力而长眠不醒。这次黑龙江的燕子被困,正是因为断崖式的气温下降,使它们无法继续迁徙。

燕子为何无法迁徙?

燕子在迁徙时通常会集成几十只规模的小群进行迁徙,而当这些小群在迁徙飞行中或是在停歇地(如沙漠中的绿洲、跨海前的海岸)汇聚时,就会形成成百上千的燕群。

通常燕子一边迁徙,一边捕食昆虫以补充能量,因此其偏好在日间、低空高度迁飞以便取食。同时燕子也常常在跨越海洋、沙漠等迁徙路线上的地理屏障前在停歇地集中取食以储备能量。

相较于低温天气,燕子的迁徙活动通常在温度较高时更为活跃。

当温度降低时,一方面燕子活动能力随之降低,它们也将寻求温度更高的停歇地;另一方面气温降低时昆虫的飞行高度也会随之降低,也迫使燕子在更低的高度上进行捕食。

在寒冷的天气里,燕子也会集群栖息以保持温暖——它们会拥挤地排成一列,甚至一只叠一只地聚集于燕巢、树洞等能够避风保暖的地方。

在天气极度恶劣的情况下,燕子可能再也无法恢复活动长眠于此,从而人们有时能在这些地方发现成群被冻僵的燕子;而这也可能是早期(环志技术应用前)人们认为燕子在岩缝或树洞里越冬的原因。

研究人员在湛江一处家燕巢中发现多只被冻僵的家燕丨田丽 摄

低温天气会延迟、中止燕子迁徙,迫使其偏离正常的迁徙路线,甚至导致迁徙失败的发生。

特别是对于当年出生的幼鸟来说,有些幼鸟出巢时间较晚,出巢后不久就要踏上迁徙的旅程,完成迁徙对这些个体来说是更为严峻的挑战。

这些燕子是什么种类?

我们在视频中看到的燕子物种大多是金腰燕(Cecropis daurica),其中混杂有少量的家燕(Hirundo rustica)。

金腰燕丨吴客颖摄

从分类学上讲,中国民众所熟悉的燕子通常指雀形目燕科的成员,共计有 14 种。

在我国东北地区,金腰燕和家燕是常见的燕子种类,二者常常同域分布,也就是一个地区内既有金腰燕、也有家燕分布。

如果仔细观察的话,二者在形态上有着一些分别,其中最明显的一点就是金腰燕腰上具有棕栗色的横带斑,正是其名字中金腰的由来,而家燕则不具有。

此外,金腰燕体长 16~20 厘米,体型大于家燕(体长约 13cm);金腰燕的下体具有黑色纵纹,而家燕下体无纵纹。

家燕丨刘宇 摄

春夏季节里,金腰燕和家燕两个物种在我国北方均有繁殖。它们的巢常常坐落于民居的屋檐

家燕的独栋公寓丨刘宇 摄

而金腰燕的巢穴则是封闭式的巢穴,通常只有一个开口,形状好似一个葫芦一样。

金腰燕的联排别墅丨刘宇 摄

在我国东北以及其他大部分地区,金腰燕和家燕都是夏候鸟,春天来繁殖,秋天离开去越冬地。

金腰燕的越冬地主要在东南亚,甚至延伸到澳大利亚北部。

我国东北家燕的越冬地也同样主要是在东南亚地区:在 2020 至 2022 年期间,研究人员在中国东北地区(辽宁盘锦)利用光敏定位仪对家燕的迁徙进行了研究,结果显示家燕的秋季迁徙路线向西南方向,越冬地多在泰国。

面对冻僵的燕子,我们能做什么?

面对冻僵的燕子,我们能做的有很多。

从大的方面来说,气候变暖是导致此类事件频发的重要原因之一。我们每个人都可以在日常生活中践行绿色出行、避免浪费等行动,为延缓气候变暖贡献一份力量。

如果遇到受伤或冻僵的燕子,可以联系当地的野生动物救助部门寻求帮助。

不可否认的是,类似情况的救助难度较大,对救助人员的水平要求较高,救助的成功率可能也很有限:

首先,要在避免对燕子造成伤害的前提下成功捕捉到燕子,在这过程中也要做好自身防护;

其次,失温可能会对鸟类带来不可逆的损伤,更多时候我们只能寄希望于它们顽强的生命力。

另外,燕子以飞虫为食,如何饲喂也是一个难题;还需要有能够适合放归的天气和地点,才能让燕子重新踏上迁徙之旅。

但无论如何,对咱们来说,关注关爱野生动物、积极参与生物多样性保护工作,就已经是莫大的善举了。

此外,还可以参与一些燕子保护项目。比如 2017 年中国观鸟会等发起的全国燕和雨燕调查与保护项目,旨在关注燕子的生存现状,保护它们的种群和生态环境。

(大家可以通过关注相关公众号或视频号,参与全国燕子同步调查,利用小程序进行燕巢观察,为燕子保护贡献科学数据,也可以申领人工巢托等,帮助燕子更好地生存)

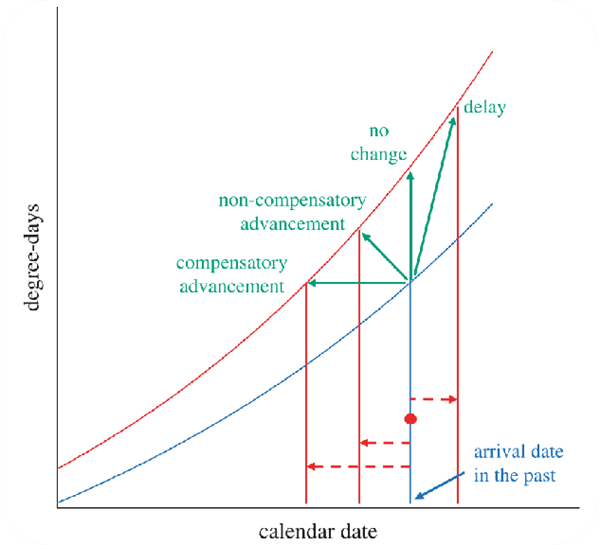

相对气候和物候变化对候鸟生态错配的潜在影响。候鸟只有大幅提前到达日期才能完全弥补气候变化带来的影响(Saino et al. 2010)。

正如视频评论中很多网友所言,黑龙江的燕子正是因为断崖式的气温降低被困于原地,只能寄希望于天气回暖帮助它们恢复活力、重新踏上迁徙之旅。

气温的突然下降导致燕子受困这一自然现象时有发生,这并不新鲜,但不可否认的是,在全球气候变化的大趋势下,此类事件发生的频率可能正在不断升高。

需要迁徙的鸟类本来就是在玩命,每年两次的迁徙,不仅需要过硬的技术,更需要很多的运气。

迁不走的燕子,是运气不好吗?我想这或许是大自然给我们敲响的警钟。

参考文献

[1] IPCC (2023). Summary for Policymakers: Synthesis Report. In Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Core Writing Team, H. Lee and J. Romero, Editors). Geneva, Switzerland.

[2] Maclean, I. M. D., and R. J. Wilson (2011). Recent ecological responses to climate change support predictions of high extinction risk. Proceedings of the National Academy of Sciences 108:12337–12342.

[3] Malanoski, C. M., A. Farnsworth, D. J. Lunt, P. J. Valdes, and E. E. Saupe (2025). Climate change is an important predictor of extinction risk on macroevolutionary timescales. Science 383:1130–1134.

[4] Qin, P., Z. Xie, J. Zou, S. Liu, and S. Chen (2021). Future precipitation extremes in China under climate change and their physical quantification based on a regional climate model and CMIP5 model simulations. Advances in Atmospheric Sciences 38:460–479.

[5] Saino, N., R. Ambrosini, D. Rubolini, J. von Hardenberg, A. Provenzale, K. Hüppop, O. Hüppop, A. Lehikoinen, E. Lehikoinen, K. Rainio, M. Romano, and L. Sokolov (2010). Climate warming, ecological mismatch at arrival and population decline in migratory birds. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 278:835–842.

[6] Turner, A. (2006). The Barn Swallow. T & A D Poyser, London, UK.

[7] Turner, A., and G. M. Kirwan (2025). Eastern red-rumped swallow (cecropis daurica). In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology.

[8] 丁平, 张正旺, 梁伟, and 李湘涛 (2019). 中国森林鸟类. 湖南科技出版社.

[9] 张孚允 and 杨若莉 (1997). 中国鸟类迁徙研究. 中国林业出版社.

[10] 田丽, 周材权, and 胡锦矗 (2006). 南充金腰燕、家燕繁殖生态比较及易卵易雏实验. 生态学杂志 025:170–174.

[11] 赵正阶 (1985). 长白山鸟类志.

[12] 郑光美 (2023). 中国鸟类分类与分布名录. 科学出版社, 北京.

策划制作

作者丨刘宇 中国环境科学研究院

审核丨上海自然博物馆研究员、华东师范大学生态学博士、上海市科普作家协会理事

策划丨符思佳

责编丨符思佳

审校丨徐来、张林林

以上就是全部内容,喜欢的话记得收藏本站,我们将持续为您带来更多精彩内容。