币圈小当家

2025-07-19 11:45:01

当欧盟金融监管机构开始调查某跨国企业的跨境支付记录时,发现传统审计方式需要协调17个国家的数据系统。而采用分布式账本技术的试点项目,将原本需要47天完成的合规检查缩短至9小时。这个真实案例揭示了区块链在监管领域的独特价值——不是作为炒作工具,而是解决具体痛点的技术方案。

金融监管面临的最大挑战往往不是规则本身,而是信息获取的滞后性。2019年香港证监会处理复杂交易调查的平均耗时为6.8个月,其中67%时间花费在数据收集环节。这种状况促使多个司法管辖区探索监管沙盒机制,允许金融机构在受控环境中测试区块链解决方案。

新加坡金融管理局的"Ubin项目"展示了典型应用场景。当商业银行使用分布式网络进行同业结算时,监管节点可以实时获取交易哈希值而不影响商业机密。这种设计既满足了《支付服务法案》的合规要求,又避免了传统监管中的信息不对称问题。

并非所有区块链特性都适合监管场景。澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的测试发现,完全公开的账本会导致商业敏感信息泄露,而采用零知识证明技术的混合方案,既能验证交易真实性又保护了商业隐私。这种平衡体现了技术适配性的重要性。

日本金融厅在监管稳定币发行时,要求所有节点保留交易元数据但不公开具体内容。当发生可疑交易时,监管机构可通过私钥调取完整记录。这种设计符合《资金结算法》修正案要求,也解决了完全透明化带来的商业顾虑。

多家国际银行的联合测试显示,在贸易融资场景中,区块链可将单据审核时间从5-10天压缩至24小时内。但同时也暴露出新问题:约38%的参与机构表示,现有系统无法有效处理智能合约的法律效力认定。这种矛盾状态反映了技术落地的复杂性。

卢森堡金融监管委员会记录的案例表明,当监管链与商业链采用不同共识机制时,可能出现数据不同步现象。某次跨境证券交易中,监管节点因采用PBFT机制而比商业链的PoA机制慢11分钟确认交易,导致临时监管盲区。

欧盟MiCA法规草案特别强调,任何用于监管目的的分布式系统都必须设置紧急干预机制。这种要求源于德国BaFin在2021年的监管实践,当时某DeFi平台出现异常交易,但由于完全去中心化的设计,监管部门花了72小时才冻结相关地址。

英国金融行为监管局(FCA)的指引文件明确指出,监管科技应用必须保留人工复核通道。在其处理的142个区块链监管案例中,有23%最终仍需传统司法程序介入。这种混合模式可能成为未来主流。

泰国SEC在数字资产监管中采用的分层披露制度值得关注。根据交易金额和参与者身份,系统自动决定数据透明程度。小额零售交易仅公开校验值,机构间大额交易则需披露完整审计线索。这种梯度设计较好地平衡了效率与安全。

韩国金融服务委员会(FSC)的评估报告显示,现有公链技术尚无法满足《特定金融信息法》的全部要求。特别是涉及交易回溯时,平均需要6.2小时才能完成全链扫描,远高于传统数据库的查询速度。这促使监管机构更多关注联盟链解决方案。

阿联酋ADGM监管框架的创新之处在于,要求所有节点保留监管接口但不主动干预运行。当触发预设条件(如单日交易量突增300%)时,系统自动开启深度监测模式。这种非侵入式监管可能成为技术成熟前的过渡方案。

意大利银行与欧盟央行的联合实验证实,区块链监管系统的吞吐量瓶颈主要来自加密运算。在测试环境中,采用国密算法SM2的节点验证速度比RSA算法快17%,但跨境互认又带来新的标准协调问题。这类技术细节往往决定着落地效果。

加拿大OSC的监管科技负责人曾指出,最大的挑战不是技术本身,而是法律术语与智能合约代码的映射关系。在测试的89个监管条款中,只有43%能够完全转化为确定性代码。这种局限性提示我们需理性看待技术适用边界。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

小云带来最新加密市场动态:BTC、ETH领涨行情,SOL、BNB及Meme币轮动表现抢眼。分析ETF资金流向、机构布局及链上数据,解读市场短期回调与长期机会,助你把握币圈最新趋势。

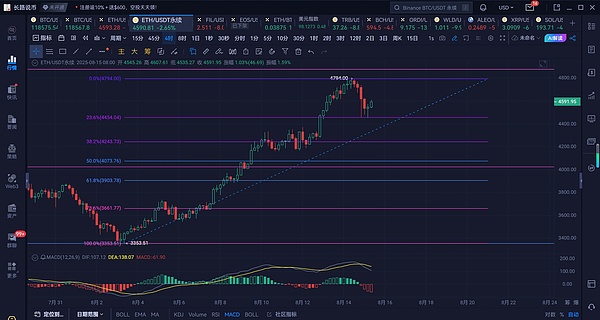

以太坊行情分析:ETH昨日暴跌超300点,跌破4500关口后反弹至4580附近。技术面显示空头趋势明显,需关注4635压制位与4515支撑位。分析师建议关注反弹力度,若无法突破上方压力可考虑空单策略。

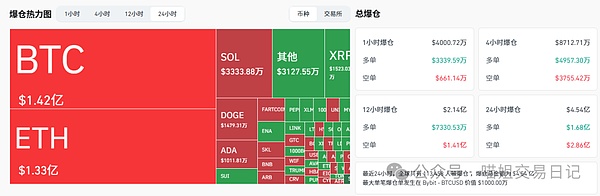

比特币突破12万大关,以太坊逼近历史新高,市场热度持续攀升。SOL、SUI等主流币强势补涨,MEME币和链上生态表现活跃。关注市场动向,把握潜在机会。

DOGE近期表现强势,突破0.24美元阻力位后涨至0.246美元,24小时涨幅超11%。巨鲸累计买入20亿枚,机构持仓占比近50%。技术面出现黄金交叉,预示可能复制去年130%的涨幅行情。市场对DOGE ETF获批预期升温,分析师预测2025年前概率达90%,成为潜在上涨催化剂。

比特币和以太坊价格持续攀升,BTC突破12.4万美元后震荡,ETH逼近4800美元。分析师指出SOL、UNI等潜力币或迎来突破,市场或将进入加速上涨阶段。技术面显示关键支撑位与目标价位,投资者可关注回调机会。

比特币和以太坊强势上涨,比特币突破12.5万创历史新高,以太坊逼近4800美元。市场行情稳健,现货资金持续流入。本文分析当前走势及山寨币投资策略,分享如何筛选优质标的,探讨山寨季可能性。