币圈小当家

2025-07-15 13:59:33

链上治理正在重塑数字生态系统的决策方式,但多数参与者对其运作细节仍存在认知盲区。本文将拆解一个真实治理提案从发起到执行的全过程,揭示投票权重计算、反对票狙击等鲜少被讨论的技术细节,并分析欧盟MiCA框架下治理代币的最新合规要求。

在主流智能合约平台中,发起提案所需的最低代币质押量往往被低估。以某头部平台为例,其要求相当于流通量0.15%的代币作为抵押,按当前市值计算约合83万美元。这个数字会动态调整,去年三月曾因市场波动短暂降至51万美元。

抵押机制设计存在明显悖论:既要防止垃圾提案泛滥,又可能将中小持有者排除在治理体系之外。部分社区尝试采用委托投票缓解这个问题,但衍生出新的中心化风险——前三大委托地址控制了约19%的投票权(数据来源:BlockResearch 2023Q2报告)。

治理窗口期的设置直接影响结果。某DeFi协议曾出现典型案例:核心团队在欧美节假日期间发起关键参数修改,亚太区持币者发现时投票已结束。这种时区差异导致通过率偏差最高达37个百分点(剑桥大学区块链实验室2024年观测数据)。

行业常见现象显示,紧急提案的平均讨论周期仅2.3天,远低于常规提案的7天标准。部分协议开始引入"冷静期"机制,要求任何获得超过40%反对票的提案必须冻结14天后才能重新提交。

通过治理投票仅是第一步。某Layer1链上记录显示,去年通过的27个技术提案中,有9个因实现复杂度被长期搁置。其中一个跨链桥升级提案,虽然获得82%支持率,但因核心开发者离职,实际部署延误了11个月。

审计费用成为隐性门槛。行业数据显示,涉及智能合约修改的提案,平均需要支付2-15万美元的审计成本。部分社区建立专项基金应对此问题,但资金使用又需要新的治理提案批准——这是个有趣的递归困境。

欧盟MiCA条例第59条明确规定:具有实质治理功能的代币可能被归类为金融工具。这意味着某些平台的治理系统需要进行法律实体包装,否则面临服务中断风险。2024年已有三个项目因此被迫重组治理架构。

值得注意的是,纯粹的技术参数调整(如Gas费上限)通常不受监管约束,但涉及收益分配规则的修改则可能触发合规审查。这种灰色地带导致某些提案被刻意拆分成多个技术性变更。

链上治理并非某些宣传材料描绘的乌托邦。当某提案试图调整验证者奖励结构时,持币量前5%的地址参与度飙升至91%,而小额持有者的投票率不足7%。这种参与度断层正在催生新的治理分层实验——例如将投票权与持币时间挂钩的"忠诚度系数"机制。

需要特别说明:所有治理行为都存在智能合约漏洞风险。2023年发生的Gnosis Safe治理模块漏洞事件,导致攻击者短暂获得虚假投票权。参与者应始终假设任何治理系统都可能存在未被发现的致命缺陷。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

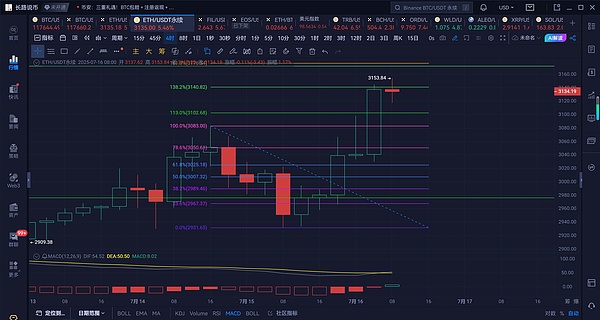

长路说币分析7.16以太坊行情:突破3155新高后关注3200压力位,昨日2930支撑反弹显示强势,技术指标显示短期或有回调,建议关注3075-3100支撑区间。实时策略可关注作者获取更新。

2025年7月16日比特币行情分析:机构投资者持续青睐比特币,当前价格在116500-118000区间震荡。需突破119500-120000关键阻力位才能延续上行趋势,否则将维持盘整态势。市场呈现多空拉锯格局,建议轻仓操作,注意风险控制。

美国"加密周"三大法案重塑数字金融格局:《GENIUS法案》规范稳定币,《CLARITY法案》明确监管框架,《反CBDC法案》保护金融隐私。这些变革推动比特币创新高,为加密货币市场带来新机遇。

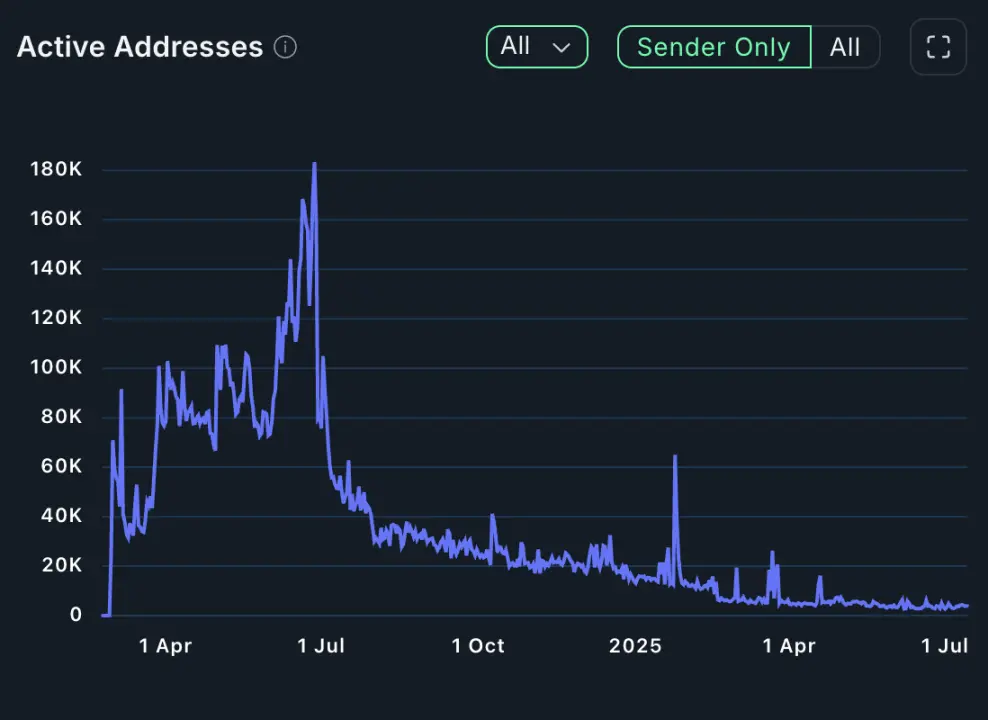

Blast生态明星项目Fantasy.top宣布迁移至Base网络,这款热门社交卡牌游戏曾是Blast的重要支柱。随着多个项目陆续出走,Blast生态活跃度大幅下滑,锁仓额缩水超95%。分析指出,NFT市场降温、积分经济失效及代币价格暴跌是Blast式微的主要原因。

了解区块链隐私技术,对比Zcash、Monero和Tornado Cash三大方案的特点与应用场景,探索加密领域如何实现交易匿名与数据保护。

"推荐几款实用的区块链数据可视化工具,帮助用户直观分析链上交易、资产流动等关键信息,提升数据解读效率。"