币圈小当家

2025-07-17 10:15:01

在区块链技术演进的浪潮中,零知识证明正悄然重塑隐私保护的边界。这项源自1985年的密码学突破,如今在分布式账本领域展现出惊人的适应性——从验证交易有效性而不泄露金额细节,到确认智能合约执行的真实性却无需公开原始数据。本文将剖析ZKP技术如何通过数学魔法重构信任机制,同时揭示其在合规框架下的现实挑战。

MIT研究员Shafi Goldwasser当年提出ZKP概念时,或许没想到三十年后会在区块链领域引发风暴。理论上,证明者可以向验证者证明某个陈述的真实性,而不透露任何额外信息。但实际应用中,开发团队发现生成证明的计算开销成为最大瓶颈——早期Zcash交易需要近3分钟生成证明,消耗的内存是普通交易的180倍。

2023年斯坦福大学的改进方案将证明生成时间缩短至7秒,但新的问题接踵而至:递归证明的验证电路复杂度呈指数级增长。某匿名协议开发者在GitHub留下这样的注释:"就像试图用蜘蛛网编织防弹衣,既要保证强度又不能失去透明度"。

欧盟《数字身份框架》修订案特别提及ZKP技术,将其列为"可控隐私"的合规工具。但同一份文件第17条也明确要求:任何采用隐私增强技术的系统,必须保留司法审查所需的解密路径。这种矛盾要求使得很多项目陷入两难——完全去中心化的ZK rollup可能无法满足MiCA法规中的交易追溯要求。

新加坡金融管理局的沙盒测试显示,采用ZKP的跨境结算系统虽然通过了隐私测试,但在反洗钱模块的压力测试中,可疑交易识别率下降了43%。这解释了为什么日本金融厅最新指引中,要求ZK方案必须配备"元数据模糊化而非消除"的备用机制。

当前主流的SNARKs方案依赖可信设置,这个被称作"仪式"的过程充满戏剧性——2017年Zcash的原始仪式中,参与者用焚毁电脑的方式来确保参数安全。而STARKs虽然消除了这个弱点,却需要更大的证明体积:处理简单转账时,STARK证明比SNARK大200倍。

更前沿的Bulletproofs技术试图平衡两者,但开发者社区流传着这样的调侃:"它就像瑞士军刀,什么都能做但什么都不够专业"。这种技术路线的分化导致互操作性成为新痛点,不同ZK系统间的证明转换损耗有时高达35%计算资源。

医疗数据共享平台Medibloc的案例值得玩味。他们采用ZK方案验证患者年龄是否符合临床试验要求,却不必暴露出生日期。但系统上线后,医院IT部门反馈:老年患者使用率比预期低27%,调查发现许多人不理解"为什么看不见输入框却要按指纹"。

在供应链金融领域,某汽车制造商部署的ZK溯源系统成功将零部件验证时间从14天压缩到6小时。但审计报告指出:22%的供应商因不熟悉新流程,仍在用传真发送纸质证明副本。这些现象暗示着,技术采纳曲线的陡峭程度远超预期。

风险警示:任何隐私技术都存在被滥用的可能。欧盟区块链观察站2024年报告指出,涉及ZKP的非法交易追溯成本是传统方法的8倍。开发者需在技术设计中预置合规接口,普通用户则应警惕"绝对隐私"的市场宣传。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

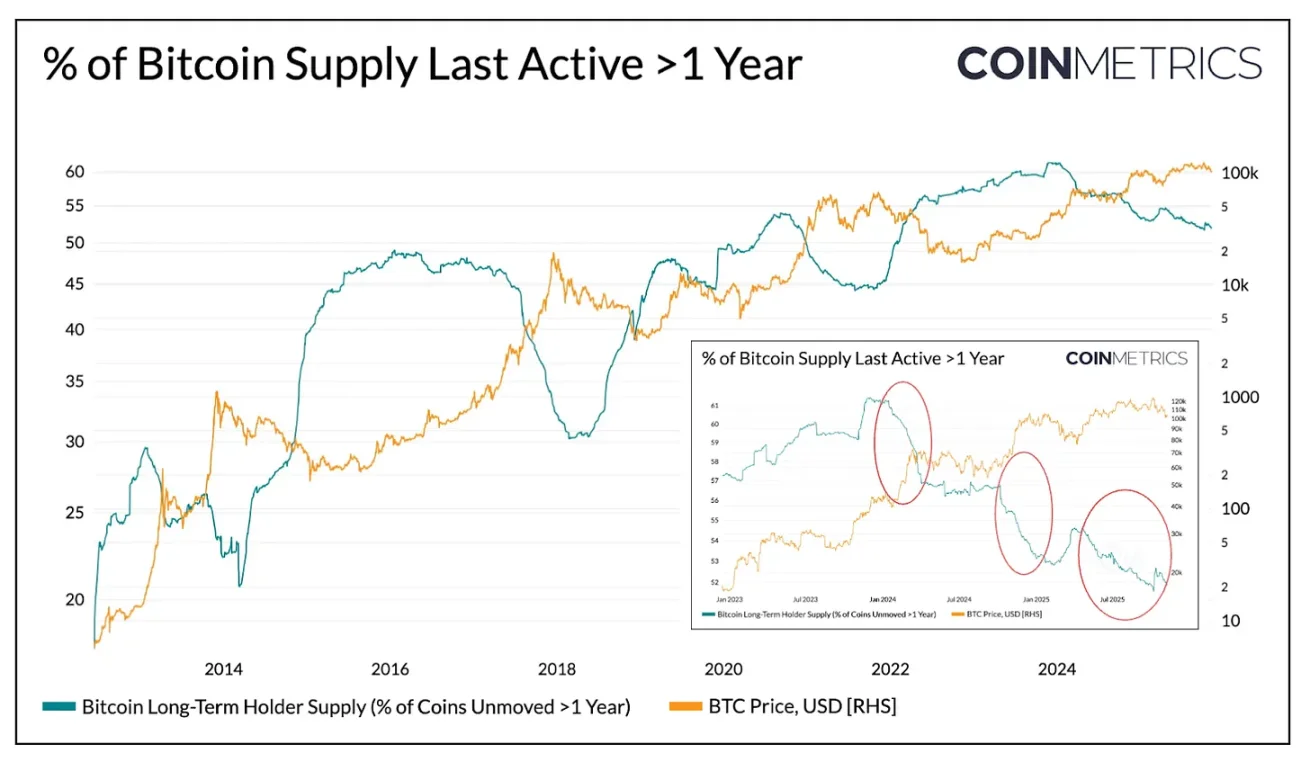

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。