币圈小当家

2025-07-14 10:45:01

当数字资产交易平台遭遇安全事件时,普通用户往往陷入被动局面。本文将从实际案例切入,分析行业常见的应对策略,并揭示那些容易被忽视的自我保护细节——不同于常规的安全指南,我们将重点关注那些平台公告里不会明确告知的关键时间节点和证据留存技巧。

行业数据显示,2023年全球主要平台遭受的入侵事件平均响应时间为47分钟。在这段黄金窗口期,用户常见的两种反应模式值得注意:立即尝试转移剩余资产与过度频繁刷新账户页面。前者可能触发风控机制,后者则可能错过平台后续推送的官方通告。

某欧洲监管机构在MiCA框架下披露的案例表明,在PolyNetwork事件中,过早进行转账操作的用户中有23%遭遇了二次验证失效。这提示我们:保持冷静状态下截图留存账户余额、开放订单等关键信息,比盲目操作更具实际价值。

大多数用户会重点关注"是否回滚交易"或"赔付方案"这类显性信息。但专业审计机构Chainalysis指出,公告中关于"受影响资产类型"的表述差异往往暗藏玄机。2022年KuCoin事件中,平台最初声明仅涉及ERC-20代币,三日后补充公告才披露跨链桥资产同样存在风险。

建议采取分层验证策略:

日本金融厅在2024年监管报告中特别强调,用户在事件期间保存的交互证据直接影响后续维权效果。这包括但不限于:浏览器访问历史记录、API密钥生成时间戳、双因素认证触发日志等容易被自动清除的数据。

有个细节常被忽略:当使用谷歌验证器时,手动备份包含设置时间的截图,比单纯保存恢复密钥更能证明账户控制权的连续性。这种细微差别在Mt.Gox债权申报过程中被证明具有决定性作用。

行业观察发现,部分用户在平台恢复服务后立即修改所有安全设置,反而增加了账户锁定风险。新加坡金管局的技术指引建议采用分阶段策略:先变更核心登录凭证,待系统负载恢复正常后再更新次要验证方式。

值得注意的是,根据欧盟区块链观察站数据,遭遇过安全事件的用户中,仅有12%会系统性地检查第三方授权应用列表。这些残留的API权限可能成为后续攻击的跳板,却很少出现在平台的安全提醒中。

在数字资产领域,安全事件的处理从来不是简单的技术问题。那些保存完整的操作日志、冷静判断的时间选择、以及对平台公告的批判性解读,往往比任何复杂的安全工具都更能保护用户的权益。当系统出现裂缝时,真正可靠的防御来自对细节的掌控和对人性的理解。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

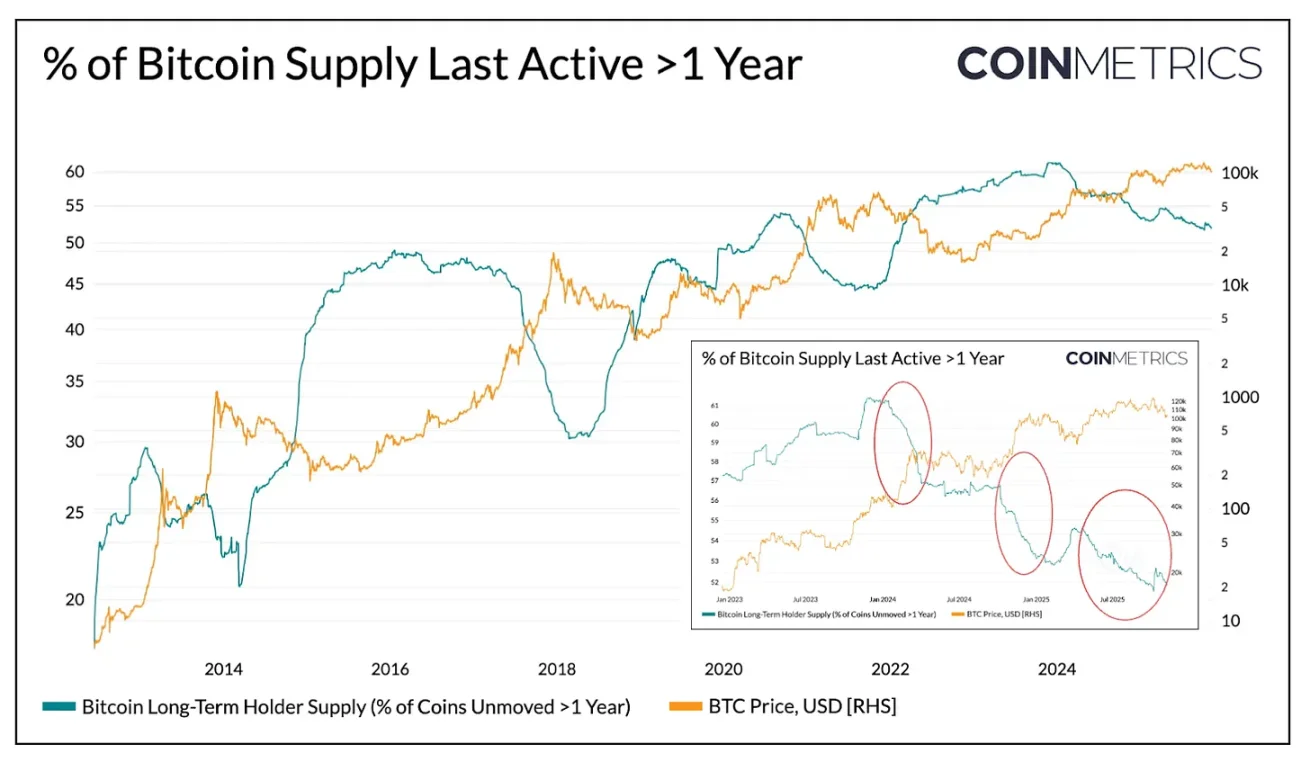

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。